|

(2013年3月1日掲載)

|

福島県立医科大学会津医療センター

|

地域医療のために

先生は喜多方市ご出身ですが、地域への想いはずっとお持ちだったのでしょうか

なぜ大腸領域を専門とされたのでしょうか

この領域を専門とした理由には2つあります。1つは、自治医科大学の後期研修の時に大腸を専門にしている素晴らしいMentor(恩師)と出会ったことです。それからもう1つは、県立宮下病院で勤務をしている時の話になります。当時でも大腸がんの患者さんはたくさんいたのですが、大腸内視鏡検査がうまくいかないことが頻繁にありました。その時は、患者さんを別の病院にお願いしたのですが、そこでもやっぱりうまくいかなかったのです。そうした大腸内視鏡検査の難しさを経験したため、このような状況を解決したいと考えるようになりました。

こうしたことから、自治医科大学で外科医として働きながら、外科の中で大腸に特化した医師を目指すようになったのです。私は、もともと勉強をすることが好きでしたので、大学を卒業してからも、好きな領域に特化した勉強を続けました。その結果、現在までに2万件以上の大腸内視鏡検査の経験を積み、こうした経験に基づいたレベルでの診療ができるようになりました。私のモットーは「好きこそ物の上手なれ」です。知識、技術、経験など、何事も好きで専門化している人にはかないません。私にとってドクターになった事は大正解で、今では天職だと思って日々の診療を行っています。

診療科名について、小腸・大腸・肛門科という名前は全国的に珍しいそうですが

大腸・肛門科という名前はよくありますが、小腸も診療科名に含めたというのは全国的に初めてだろうと思います。私どもが、小腸も診療科名に加えたことには理由があります。小腸は、十二指腸と大腸の間にある臓器で、長さが6m以上もあることから今までの内視鏡では内腔を観察することができず、暗黒大陸といわれてきました。

しかしそれがカプセル内視鏡やダブルバルーン内視鏡(※2)が出てきたことにより、診断・治療が可能になったのです。そうした意味で、小腸は非常に魅力のある分野です。さらに、そのダブルバルーン内視鏡(※2)を開発したのは、自治医科大学で一緒にやってきた山本博徳先生で、私自身も開発時の手伝いをさせていただくなど、当時からダイレクトにそれを使った小腸内視鏡検査を行ってきた経験があります。こうしたことから、今後は当院でも力を入れて小腸領域の診療を行っていきたいと思っています。

しかしそれがカプセル内視鏡やダブルバルーン内視鏡(※2)が出てきたことにより、診断・治療が可能になったのです。そうした意味で、小腸は非常に魅力のある分野です。さらに、そのダブルバルーン内視鏡(※2)を開発したのは、自治医科大学で一緒にやってきた山本博徳先生で、私自身も開発時の手伝いをさせていただくなど、当時からダイレクトにそれを使った小腸内視鏡検査を行ってきた経験があります。こうしたことから、今後は当院でも力を入れて小腸領域の診療を行っていきたいと思っています。(小腸・大腸・肛門科)小腸について

小腸内視鏡検査が可能になり、どのような病気がわかるようになったのでしょうか

そして2番目は、悪性腫瘍です。小腸のがんは頻度的に低いように思われていますが、大腸がんの100分の1程度は考えなくてはいけません。それから3番目は、消化管間質腫瘍(Gastrointestinal stromal tumor :GIST)(※4)という胃・小腸・食道・腸間膜・大腸に発生する消化管粘膜下腫瘍で、私が着任してからの2年間に何例かみつかっています。その他には、小腸原発悪性リンパ腫という全消化管悪性腫瘍のうちでも比較的まれな疾患も1人みつかっています。これらの小腸疾患は、内視鏡がない時代にはおそらく見落とされていて、例えば腸閉塞になったことから外科手術をして初めて分かることもあったのでしょうね。

小腸疾患の早期発見は可能となったのでしょうか

現状では、早期発見の段階まではいっていません。小腸疾患がようやく診断・治療できるようになったということは飛躍的な進歩でありますが、そこから早期発見に結びつけるにはまだ難しい問題があります。

カプセル内視鏡検査というのは、要件を満たす方であれば口から飲み込むだけで検査ができますので簡単に思われるかもしれませんが、医療費が高額であることや大きな病変でないと発見できないということがあります。それから、ダブルバルーン内視鏡(※2)は侵襲的な検査になりますので、所要時間が長く1〜2時間かかります。これは、長く伸び縮みする小腸全域を、たぐり寄せるように折りたたんで短縮しながら観察しますので、セデーション(鎮静剤)が必要となり、患者さんにとっては苦痛が強いということもあります。また、この検査や治療は、経口的アプローチか経肛門的アプローチを行います。そこは、病変の位置までの長さが短いほうが侵襲性は低いのですが、経口的に行うと膵炎を起こすことがありますので、距離が同じぐらいであれば経肛門的に行うのが一般的です。このように、どちらの方法にも一長一短がありますので、そこは双方のバランスをとりながら診療していくこというのが今の日本の現状、そして世界の現状であります。

カプセル内視鏡検査というのは、要件を満たす方であれば口から飲み込むだけで検査ができますので簡単に思われるかもしれませんが、医療費が高額であることや大きな病変でないと発見できないということがあります。それから、ダブルバルーン内視鏡(※2)は侵襲的な検査になりますので、所要時間が長く1〜2時間かかります。これは、長く伸び縮みする小腸全域を、たぐり寄せるように折りたたんで短縮しながら観察しますので、セデーション(鎮静剤)が必要となり、患者さんにとっては苦痛が強いということもあります。また、この検査や治療は、経口的アプローチか経肛門的アプローチを行います。そこは、病変の位置までの長さが短いほうが侵襲性は低いのですが、経口的に行うと膵炎を起こすことがありますので、距離が同じぐらいであれば経肛門的に行うのが一般的です。このように、どちらの方法にも一長一短がありますので、そこは双方のバランスをとりながら診療していくこというのが今の日本の現状、そして世界の現状であります。(小腸・大腸・肛門科)大腸について

大腸がんは早期に発見されれば生存率が高く、スクリーニング検査も普及していますが、それでも罹患率・死亡率ともに増加傾向にあるのはどうしてでしょうか

現在の日本の医療制度では、国民皆保険で国民全員が公的医療保険で補償されていますので、必ず保険に入れます。そして40歳以上の人は年に一度の大腸がん検診が推奨されています。しかし、2010年に実施された「国民生活基礎調査」などによると、受診率は男女共に20〜30%弱ぐらいです。

一方アメリカでは、誰もが保険に加入できるわけではなく、加入するためには審査が必要になります。その審査項目として大腸の検査として大腸内視鏡などを受けることになりますので受診率が80%を超えています。また、イギリスではかかりつけ医制度のもとで医師が検診受診を積極的に勧めており、そうした米英と日本間の制度の違いが受診率の差を引き起こしているのです。このように日本人の大腸検診受診率の低さが、罹患率や死亡率を増加させていると言え、これはとても由々しき問題であると思います。

大腸がんの早期発見のためには、一般に便潜血検査が推奨されていますが、先生はどのようにお考えでしょうか

便潜血検査についても、強調してお話したいことがあります。それは、便潜血検査の結果は、進行がんの10%は陰性になり、早期がんの50%しか陽性にならないということです。この現状から言えることは、この検査方法はあくまで集団検診のためであり、個人を対象とした検査としては基本的には成り立たないということです。したがって、大腸内視鏡検査を行わなければ、早期がんが発見できない可能性が高いということです。

大腸がんは、早期での自覚症状がなく60代から70代ぐらいの男性に多い病気ですが、死亡率でみると女性の方が高くなっています。実際に患者さんを診ていると、検査を受けない方に限って進行がんでみつかったり、遠隔転移が起きてからみつかったりすることが多くあります。私のところでは、無症状のうちに発見され、治療ができる大腸がんであれば、ほとんどの場合は救命することができます。ですからそれらを考慮し、40歳を過ぎたら年に一度の大腸検査を受けることが自分の身を守る一番の良作であると言えます。そしてそのための検査方法として、現状では大腸内視鏡検査がゴールドスタンダードであると思います。

大腸がんは、早期での自覚症状がなく60代から70代ぐらいの男性に多い病気ですが、死亡率でみると女性の方が高くなっています。実際に患者さんを診ていると、検査を受けない方に限って進行がんでみつかったり、遠隔転移が起きてからみつかったりすることが多くあります。私のところでは、無症状のうちに発見され、治療ができる大腸がんであれば、ほとんどの場合は救命することができます。ですからそれらを考慮し、40歳を過ぎたら年に一度の大腸検査を受けることが自分の身を守る一番の良作であると言えます。そしてそのための検査方法として、現状では大腸内視鏡検査がゴールドスタンダードであると思います。また、大腸がんの中には遺伝するものがあります。未確定ではありますが、大腸がんの中で遺伝性と考えられるがんが5〜10%あり、これは若年発症するといわれています。そのため第一度近親者の中に大腸がんの方がいる場合は、40歳よりも少し早い段階での検診をおすすめいたします。

近年、大腸内視鏡技術の向上や機能性の充実によって詳細な診断が可能になり、患者さんの苦痛が軽減されてきたそうですが

現在の大腸内視鏡は、10年前と比べてすごく進歩しています。特に、患者さんへの負担を減少させるために内視鏡の外径が細くなり、現代、日本の高い技術力によりハイビジョン化が実現しました。それにより肉眼視に近い画像で診断が可能になっています。それに加えて、高画素内視鏡(※6)や画像強調内視鏡(※7)などを使用することで、適切な画像を得ることができるようになりました。そのことで、治療が必要な腫瘍なのか、それとも必要のない非腫瘍なのかという鑑別(質的診断)が、検査中にできるようになりました。また、色素内視鏡検査法(※8)というものでさらにそれを詳しく診ることができます。これは多少簡便性に欠けるという点はありますが、現状での質的診断や病変の発見、拾い上げ診断には非常に有用であることは事実だと思います。

患者さんの苦痛を軽減させることに関しては、国際的にはまだ評価されていないことですが、内視鏡の尖端にフードを付けることによって患者さんの苦痛を少なくできることが分かってきました。また、内視鏡の挿入時には空気を送気して腸管を膨らますのですが、そのときに空気の代わりにCO2(二酸化炭素)を使用すると、空気に比べてCO2は腸管からの吸収が150倍も早いため、患者さんの満腹感や腹痛を軽減できることが分かってきています。

患者さんの苦痛を軽減させることに関しては、国際的にはまだ評価されていないことですが、内視鏡の尖端にフードを付けることによって患者さんの苦痛を少なくできることが分かってきました。また、内視鏡の挿入時には空気を送気して腸管を膨らますのですが、そのときに空気の代わりにCO2(二酸化炭素)を使用すると、空気に比べてCO2は腸管からの吸収が150倍も早いため、患者さんの満腹感や腹痛を軽減できることが分かってきています。機器以外の面では、以前は内視鏡の挿入方法について、医師によって技術が千差万別で、どれが良い方法なのかわからない状況がありました。それが現在では全国的に均一化されてきました。この結果として、若い先生は内視鏡が早く上達するような印象があります。

しかし、このように機器が進歩し技術が向上していても、患者さんによっては大腸鏡検査を苦しいという理由から嫌う方もいます。そこで、そのような方には大腸3D-CT検査(CT colonography)というものがあります。これは、内視鏡を挿入せずにCO2を肛門から注入してマルチスライスCTで撮影することで検査をします。これは、実際に私たちのところでも力を入れている検査方法で、おおよそ10分程度で終わるため、大腸内視鏡検査を嫌う患者さんへの対応としては十分成り立つのではないかと考えています。

先生は、特に大腸内視鏡の診断・治療を得意とされているそうですが、どのような診療を行っているのでしょうか

私が、今まで主にやってきた仕事として、ライフワークの1つとも言えるのが質的診断です。診断をする中で、腫瘍か非腫瘍かの鑑別をするということはすごく大事です。その腫瘍にも悪性と良性がありますが、良性の腫瘍は腺腫と呼ばれる基本的には前がん病変であり、遺伝子異常が確実に起きている状態です。腺腫はいつがん化するか分かりません。例えば、それが50年後かもしれませんし、10年後または2〜3年後かもしれません。

それに対して、非腫瘍はその代表が過形成性ポリープ(※9)で、がん化するリスクが全くないわけではありませんが、頻度的には非常に低いと言えます。具体的な数字にすると、腺腫は100個に1個ぐらいがん化するものがありますが、非腫瘍の場合では1000個に1個もがん化するものはありません。そのようなことから、そこを鑑別する意味というのは大いにあるだろうと考えています。

それから、がんは全て外科手術が必要と思われる方が多いかもしれませんが、早期の大腸がんのであればそのほとんどは内視鏡治療で完治します。

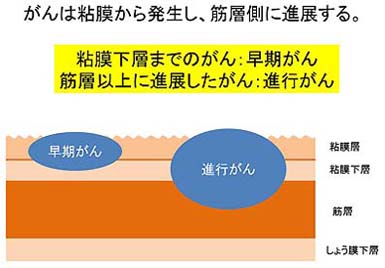

がんは、その深達度によって区分されていて、大腸がんでは粘膜下層までのがんを早期がん、固有筋層まで浸潤しているがんを進行がんとしています。その中で、早期の大腸がんであっても、粘膜下層に深く浸潤している場合はリンパ節転移のリスクが出てきますので、外科手術を受けなければなりません。

このような治療は、患者さんの立場になればできる限り一度で済ませたいと思いますので、私たちのところではオールインワンの治療を目指しています。さらにそのような中で、極細径内視鏡(ultra-Fine scope)を使用した臨床研究も行っています。それは現在、福島県立医科大学の倫理委員会の認承を得ています。この研究により、対象例を高齢の女性に限ると、極細径内視鏡とCO2を組み合わせて使用することで患者さんの痛みがとても少ないということが分かってきています。

先生は、海外ライブデモンストレーションを多数経験されておりますが、いつもどのような気持ちで挑まれているのでしょうか

ライブデモの経験は、国内で1回と、海外では留学経験のあるオーストラリアで3回、また、ニュージーランドで5回あります。デモでは、実際の大腸内視鏡検査や診断・治療について実技指導します。例えば、自分自身がもっとも得意としているところでは、さまざまな診断装置をどのように使い、診断に役立てるのかということをします。

ライブデモで一番大事なことは、国内でも海外でも一緒ですが、いつもと違う事をやってはいけないんですよね。いつもと違う自分を見せようとすることや、自分はうまいとかっこつけてやるとうまくいきません。ですからいつもやっている事と同じ事をやれればたいていうまくいきます。それが一番のポイントかなと思います。

世界的にも大腸がんの患者さんは多いのですが、治療法などに違いはあるのでしょうか

大腸がんの標準的な治療はグローバル化していて、進行がんの手術適応に関しての細かい部分での違いは多少ありますが基本的には一緒です。ただ、早期がんの治療に関しては日本と欧米での違いがあります。

日本の場合は、リンパ節転移のリスクを考えて治療方法を決めています。それは、例えば腫瘍の大きさが5㎝であってもリンパ節転移のリスクがないと診断すれば、内視鏡的粘膜下層剥離術(Endscopic Submucosal Dissection:ESD)(※10)で切除することが一般的です。しかし、欧米では腫瘍の大きさで治療法を決めているのが現状で、腹腔鏡手術が非常に発展していますので、だいたい腫瘍が2㎝を超えてくると腹腔鏡手術で切除する方法が一般化しています。そのようなことは医療システムの違いであると思います。日本では、詳しい検査により正確な進行度(ステージ)を診断し、それに応じた治療法が行われていますので、より患者さん主体での診療が行われているということなのです。

会津医療センターとしてスタートいたしますが、今後の展望などをお聞かせいただけますか

私たちのところでは、外科も内科もなくトータルで小腸・大腸・肛門疾患を診ていこうということが一番の特徴です。診断をして内視鏡治療が必要な場合は内視鏡治療を行い、外科治療が必要な場合は外科治療を行います。私たちのグループは、それを行う超専門医(※1)の集まりです。そのメンバーの中には、内視鏡手術の第一人者である工藤進英先生の元で修行していた遠藤俊吾先生もいます。

また、普段からさまざまな研究会や学会等で新しい技術知識などを勉強する機会にも恵まれ、常に最新の医療に目を向けています。そのような中で、今後はますます多くの患者さんの治療をしていくことで、グループの充実を図っていきたいと考えています。

また、普段からさまざまな研究会や学会等で新しい技術知識などを勉強する機会にも恵まれ、常に最新の医療に目を向けています。そのような中で、今後はますます多くの患者さんの治療をしていくことで、グループの充実を図っていきたいと考えています。近年は、さまざまな医療機器が出ていますが、私たち医師が患者さんの病歴をきちんと聴取して一般的な診察をする段階で診断がつくことはとても多くあります。学生時代に教わった有名教授は、病歴聴取と診察により9割は診断がつくとおっしゃられました。その話は正にその通りで、その診断をさらに確かめるためにあるのがさまざまな医療機器だと思います。ですから、多数の臨床経験や最新の知見に基づいて、最新機器だけに傾倒することがない医療を目指していきたいと思います。

さらに教育の面では、現在も研究のマインドを持った若い医師の育成に出来る限り協力をしています。しかし、まだ若い医師が少ないという状況がありますので、今後、学生教育も含めた中で、養成にも力を入れていきたいと思っています。

※連載・医療人では、語り手の人柄を感じてもらうために、話し言葉を使った談話体にしております。

024-522-1192

024-522-1192